وأعني بالباحث هنا تحديدا كل من اشتغل أو يشتغل في مجال أبحاث العلوم الطبية الحيوية (Biomedical Research). وتنقسم مجالات بحوث علوم الطب الحيوي إلى ثلاثة أقسام هي: البحوث الأساسية (Basic Research)، والبحوث المُترْجمة (Translational Research)، والبحوث السريرية (Clinical Research). وكل مجال من هذه المجالات البحثية يهتم بقضايا معينة لتكوين سلسلة متتابعة من الأفكار والخواطر التي تقدح في عقول العلماء والباحثين من حين لآخر، كلّما أذن الله – جلّ في علاه - لتبدأ بعدها عملية إجراء البحوث الأساسية متبوعة بإجراءها في مرحلة الأبحاث المُترْجمة، ليتم بعدها دراستها وتطبيقها في مرحلة البحوث السريرية. وعلى الرغم من هذا، فليس بالضرورة كل فكرة مُبتكرة لابد لها من أن تمر بهذه المراحل الثلاثة المذكورة أعلاه. فالغرض من هذا التقسيم المبسط هو تسهيل عملية الفهم لاستيعاب المراحل المختلفة في مجال البحث والابتكار. لذا، هناك من يرى البحث والتطوير في مجال علوم الطب الحيوي ينقسم إلى بحوث أساسية، وبحوث تطبيقة تشمل (الابحاث المترجمة والابحاث السريرية). فالأبحاث الأساسية غالبا ما تدرس الفكرة بتمعن والعمل على التحقق من صحتها (عالم الأفكار)، بينما الأبحاث التطبيقة تعمل على ترجمة الأفكار المحقّقة المؤكّدة إلى قوالب ونماذج مبتكرة ملموسة يستفيد منها الناس (العالم المحسوس).

والجدير بالملاحظة هنا، أن آليات البحث والأدوات التي يستخدمها الباحثون في مجال البحوث الأساسية هي المختبر (in vitro) أو استخدام كائن حي كالحيوانات مثلا وتعرف بــــ (in vivo)، بينما البحوث التطبيقية بشقيها (المُترْجم أو السريري) فمادتها هو الإنسان نفسه، على اعتبار أنه الهدف النهائي، والمستفيد الأول من منتجات البحث والتطوير والابتكار في مجال علوم الطبي الحيوي. وعادة ما تصاحب البحوث التطبيقية اجراءات تنظيمية أخلاقية صارمة لمنع التساهل أو التلاعب في اجراء هكذا نوعية من البحث العلمي حتى لا يتضرر الناس. على كل، ودون الخوض في التفاصيل، أقول بأنه ليس كل باحث طبيب، وليس كل طبيب باحث، والقليل من يجمع بينهما. فمنشأ الباحث وتكوينه العلمي في مجال علوم الطب الحيوي متنوع ومختلف تماما مقارنة بمنشأ وتكوين الطبيب الممارس المتخصص في الطب. فالباحثون في مجال العلوم الطبية الحيوية يأتون لهذا الحقل العلمي من خلال مرورهم بمسار وتكوين علمي معرفي من تخصصات علمية وانسانية متنوعة، كعلوم الكيمياء، والاحياء، والرياضيات، والفيزياء، والكمبيوتر، والمعلوماتية، الجغرافيا، والحيوان، والفلك، والإجتماع، والإدراك والسلوك، والبيئة وغيرها، وبعضهم قد يأتي من المدرسة الطبية نفسها، ولا يجانبنا الصواب بقولنا ان الباحثين منشأهم ومجيئهم من جميع دروب العلم والمعرفة الكونية المتنوعة الواسعة. فمن باطن هذه المسارات المعرفية المتنوعة يتكوّن الباحث في مجال الطب الحيوي ويتطور مع الدراسة والبحث والإجتهاد ليتشكّل عنده تصور أو فهم أو فكرة أو خاطرة مُبْتكرة تفيد في علاج الأمراض التي يتعرض لها الناس أو تفيد في تعزيز صحتهم وعافيتهم. وفي المقابل، فمنشأ الطبيب الممارس لمهنة الطب هو الكليات والمعاهد الطبية المنتشرة عالميا (كليات الطب بأقسامها المختلفة)، ليتم اعداده وتكوينه لممارسة مهنة الطب لعلاج الأمراض التي تصيب الناس من خلال مؤسسات وصوامع أنظمة الرعاية الصحية المركزية الخاملة. فالمدى أو الفضاء الذي يستمد منه الباحث أفكاره ورؤاه لترجمتها إلى تطبيقات عملية يستفيد منها الناس لا تحُدّه حدود (الفضاء الكوني)، بينما الفضاء الذي يمارس فيه الطبيب المختص عمله هو المؤسسات المركزية لأنظمة الرعاية الصحية. فبينما الباحث (عالم الأفكار) لا تحده حدود، فعالم الممارسة، في المقابل، محكوم بقوانين، وضوابط، وتعليمات، وسياسات، وبروتوكولات صارمة لا يمكن لأحد (الطبيب) هنا تجاوزها أو اهمال العمل بها، وإلاّ تعرّض للمساءلة القانونية.

ولا يُفْهم من كلامي هنا أن الباحث لا يخضع هو أيضا لقوانين وبروتوكولات ضابطة له في مجال البحث والتطوير. لا بالعكس، فما عنيتُه هنا بالتحديد أن الباحث – إذا جاز التعبير – يتصرف تصرف "الحياة المدنية" التي يمارسها الناس دون قيود صارمة محددة، بينما حياة الطبيب وتصرفاته تكون داخل أسوار منظومات الرعاية الصحية التي تشبه المعسكرات والثكنات العسكرية "الحياة العسكرية". فمثلا، لابد للطبيب من مراعاة التراتبية في اتخاذ القرار دون هامش واسع من التصرف، ودون اتخاذ اجراءات تشخيصية أو قرارات علاجية ليس لها أدلة علمية مسبقة (حدائقها الخلفية مراكز البحث والتطوير) تم اعتمادها من هيئات عالمية معتبرة (مثال منظمة الدواء والغذاء) لها سلطة القرار في هكذا نوع من التخصصات الطبية السريرية. أخلص وأقول، أن فضاء الباحث هو الكون باجمعه، بينما فضاء عمل الطبيب هو صوامع انظمة الرعاية الصحية، وأن جوهر البحث العلمي هو التفكر في الفضاء الكوني بينما جوهر الممارسة الطبية هو التنفيذ الخدمي – بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى – داخل أسوار أنظمة الرعاية الصحية المختلفة (الثكنات الصحية). فحياة الباحث حياة "مدنية" مفتوحة بينما حياة الطبيب حياة "عسكرية" مغلقة. وبما أن أقدار الله – سبحانه وتعالى - شاءت لي ان اخوض البحث العلمي في مجال الطب الحيوي ولازلت أمارسه، وقبلها مارست مهنة الطب (طبيب) داخل أقسامه المتنوعة، أقول ودون تجني أن البحث العلمي يرسخ لمفهوم المشاركة والدمقرطة واتساع الأفق وتقبل الآراء المتناقضة والمعقدة وحتى المجنونة منها، بينما ممارسة المهن الطبية تؤسّس للتعصّب للرأي والتفرد باتخاذ القرار، و غالبا ما تنحو بنا نحو الاستبداد و الدكتاتورية. فإذا ما امعنا النظر بدقة مثلا في العلاقة التي تحكم الطبيب بالمريض داخل الثكنة الصحية نجدها علاقة غير صحية - حتى وإن بدت لنا ظاهرا غير ذلك – فهي ترسخ لثنائية (السّيد والعبد) أو (الشيخ والمريد). فالطبيب هو صاحب الكلمة العليا والكلمة الفصل (السّيد) بينما المريض هو المنفذ لهذه الأوامر دون مناقشة أو اعتراض (العبد).

وفي الحقيقة، وحتى لا يفهم من كلامي اني متحامل على الطبيب هكذا في المطلق دون الأخذ بالسياقات والمهام التي تحيط به، فالعلاقة أو الثنائية غير الصحية (Non-healthy relationship) بين الأطباء ومرضاهم تتأثر سلبا أو ايجابا بتنوع التخصص الطبي الممارس داخل صوامع وأسوار انظمة الرعاية الصحية (دون الخوض في التفاصيل).

أختم وأقول من ان هذه الخواطر التي تراودني من حين لآخر، ومن الخبرة البسيطة التي تراكمت لدي منذ عقود ثلاثة خلت لازلت مع غيري ابحث واعْمل النظر هنا وهناك في الفضاء الكوني – مستعينا بالله سبحانه وتعالى - مستخدما المنهج التفكيري النقدي (Critical Thinking) لإيجاد رؤى ومسارات ومناهج جديدة في البحث والتطوير والابتكار في مجال علوم الطب الحيوي لعلها تنفع الناس. ربما، ولم لا. وما ذلك على الله بعزيز.

The triad of “diagnosis, causality, and treatment” from a current healthcare systems perspective

ثلاثية” التشخيص، السببيّة، العلاج“ من منظور أنظمة الرعاية الصحية الحديثة

جرت العادة و تأصّلت في المدارس الطبية وأنظمة الرعاية الصحية الحديثة المشتغلة بتشخيص الأمراض وعلاجها إلى اعتماد آلية (بروتوكول)، يمكن القول، بأنه مجمع عليها في أغلب مدارس التفكير الطبي القديم والحديث. وهذه الآلية الإجرائية تبدأ بشكوى المريض (الأعراض) أمام الطبيب داخل أنظمة الرعاية الصحية المتمثلة في المستشفيات والعيادات الطبية. بعد أن يستمع الطبيب إلى شكوى المريض، يبدأ بإعمال عقله وكذلك بتحريك ماكينة الرعاية الصحية وتسخير أدواتها وأجهزتها التحليلية والتشخيصية المختلفة والمتنوعة لدراسة وتحليل الشكوى، ثم وصفها مبدئيا ومن ثم إطلاق واعتماد "التشخيص" النهائي عليها. والتشخيص حقيقة هو أول ضلع من ثلاثية (التشخيص، السببيّة، العلاج). إذا، أول خطوات التعامل مع الشكوى/المرض، هو تشخيصه من خلال إجراءات وبرتوكولات متبعة تبدأ بالاستماع الجيد لشكوى المريض من قبل الطبيب، ليتم فحص المريض سريريا، ثم إجراء التحاليل المختلفة من خلال استخدام الأدوات التحليليّة والتشخيصيّة المتوفرة في مؤسسة الرعاية الصحية. بعد أن يتم تشخيص المرض، يبدأ الفريق الطبي بالاجتهاد للوقوف على أسبابه الظاهرة والباطنة (السببيّة)، وهذا هو الضلع الثاني، ليتم بعدها وصف "العلاج"، الضلع الثالث. والعلاج يتم من خلال رسم خرائط علاجية تتنوع وتتباين بتنوع المرض، وتتنوع وتتباين أيضا بتنوع العلاج نفسه. بعد هذه المقدمة دعونا ندلف إلى تحليل الثلاثية أعلاه (التشخيص، السببيّة، العلاج)، عنوان المقالة.

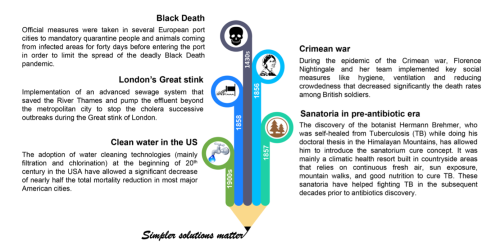

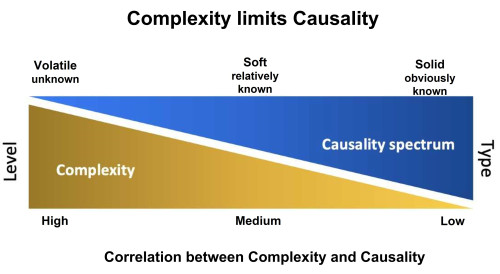

أولا لنتعرف على معنى "التشخيص". فالتشخيص مصدره "شخّص"، وبلاغة يعني: إبراز المعنى المجرّد أو الشّيء الجامد كأنّه شخص. فيقال، قام بتشخيص المسرحّية: أي تمثيلها وتقمّص أدوارها. وطبيا يقال تمكن الطبيب من تشخيص المرض، أي تمكن من معرفته وتعيين عوارضه. وبذلك يدخل في "التشخيص" وصف حالة المرض، وفحصه من خلال معرفة أعراضه (symptoms) وعلاماته (signs) لتبيان نوعه (type)، تصنيفه (classification)، تموضعه (location) ، درجة حدّته (severity)، ومرحلته (stage)،.. إلخ. وكما أسلفنا، فغالبا ما يتم استخدام المنهج التحليلي الاختزالي الاستقصائي، بالإضافة للاستعانة بأدوات وأجهزة تساعد في عملية التشخيص يشار إليها في أنظمة الرعاية الصحية الحديثة بـ "الأدوات والأجهزة الطبية التشخيصية"، وهي تشمل مجموعة واسعة ومتنوعة من الأدوات الصحية أو الطبية المستخدمة في فحص وتشخيص الأمراض. وهناك تعريفات ونظم ولوائح وسياسات ضابطة لتعريف واستخدام واعتماد ومراجعة هذه الأجهزة الطبية - من حين لآخر - من حيث دقتها التشخيصية وكذلك مخاطرها المحتملة حسب المنظمات والهيئات العالمية المشتغلة في الرعاية الصحية. والتشخيص يتنوع أيضا في دقته من حيث الوصف والملاحظة. فكلما كان التشخيص دقيقا كلما كان مقتربا من الكمال والحقيقة دون انتقاص. إذا، بعد التأكد من دقة تشخيص المرض، يتم الشروع في معرفة الأسباب وجذورها (السببيّة) التي أدت إلى تمظهر المرض في صورته الأوّليّة أو المتقدّمة من خلال تجميع المعلومات المصاحبة لحالة المرض، التي تبدأ كما قلنا بشكوى المريض، مع استصحاب أن شكوى المريض وشرح معضلته (الأعراض) قد تختلف من حالة إلى أخرى، ومن مريض إلى آخر. وموضوع "السببيّة" وجذورها، والتي تعرف أيضا بـ "العِليّة"، هو من أعقد أضلاع هذه الثلاثية. فالغوص في مفهوم السببيّة شائك ومعقد وفلسفي في الوقت نفسه. فالتّسْبيب يهتم بمعرفة العلاقة بين حدث ما، يسمى "السبب"، وحدث آخر يسمى "النتيجة" أو الأثر، وهما وجهان لعملة واحدة تعرف بثنائية "السبب والنتيجة" (cause-effect duality)، بحيث يكون الحدث الثاني نتيجة للحدث الأول، مع اشتراط تداخل عنصر الزمن (سابقا ولاحقا) في الثنائية. وقد أطنب الفلاسفة والعلماء قديما وحديثا في مفهوم وتعريف "السببيّة"، ومن أبرز من تكلم في شأنها الفيلسوف الإسلامي أبو حامد الغزّالي، والفيلسوف والاقتصادي الاسكوتلندي ديفيد هيوم، لكن يبقى التعريف الدقيق "للسببيّة" أمرا صعبا ومحيّرا. ومنهم من ذهب إلى تقسيم السببيّة إلى نوعين: مصدرّية ووَسليّة، أي من الوسائل، فالأولى تختص بالله تعالى، فهو مُسبّب الأسباب ومصدرها (مصدرّية)، والثانية تختص بعلاقة الأشياء وتفاعلها وارتباطها وتداخلها وتماهيها فيما بينها (وَسليّة)، مثل العطش - لقلّة شرب الماء، الجوع- لقلّة أكل الطعام. فهناك ارتباط وثيق بين العطش والماء، والجوع والطعام، وهكذا دواليك. وهناك أسباب صلْبة وأسباب رخْوة، أي العلاقة بين السبب والنتيجة(الأثر) قد تكون وثيقة جدا (صلْبة)، وقد تكون غير وثيقة (رخْوة). وعليه يمكننا أن نذهب أبعد في تقسيم درجات السببيّة ونصفها بالطيف السببي (causality spectrum)، الذي من خلاله يمكن فهم الأسباب ومقاربتها في طيف سببي يتراوح في المدى التالي: 1) أسباب صلْبة (solid causes): تندرج تحت شديدة الصّلابة، وصلبة، 2) أسباب رخْوة (soft causes): تندرج تحت سائلة، جيليّة (هلاميّة)، مطّاطية، 3) أسباب متطايرة (volatile causes): تندرج تحت ضبابية، غير مُشاهَدة، وغير معروفة. وهذا التقسيم للطيف السببي يمكن به مقاربة ومعرفة مقياس مدى قوة ارتباط السبب بالنتيجة، ففي الحالة الصّلبة يمكن التعرف بسهولة على ارتباط سبب ما، بنتيجة ما (strong link)، أما في الحالة الرّخْوة فتكون علاقة السبب بالنتيجة علاقة مترابطة متبادلة لكنها غير وثيقة (weak correlation)، أما في الحالة المتطايرة فالربط بين السبب والنتيجة يكون في حكم المُبْهم غير المعروف (unknown). وإذا ما أسقطنا مفهوم ودرجات الطيف السببي في الحياة العامة، فنجد أن الأسباب الصلبة تكون واضحة ويمكن إسقاطها في العلاقات الخطية البسيطة (simple linear relationships) بين عاملين أو متغيرين، أما في الحالة المتطايرة، فيمكن إسقاطها في العلاقات الشبكية المعقدة غير الخطية (complex networks of non-linear relationships) بين عوامل ومتغيرات متداخلة متظافرة، وهذه الأخيرة تنطبق تماما على كل ما يتصل ببيولوجيا الكائنات الحية (biology of living organisms)، وفي مقدمتها الإنسان. أما الحالة الرخوة فهي بين البيْنين، أو منزلة بين المنزلتيْن، وهذه الحالة من الطيف السببي يمكن إدراجها واستصحابها في قضايا أقل تعقيدا من بيولوجيا الإنسان، وتحديدا في علاقة الأشياء غير الحية (nonliving things) . وكما أسلفنا سابقا بأن موضوع السببيّة موضوع معقد وشائك حار فيه العلماء قديما وحديثا نتيجة لتعقّد الخلق والخليقة والكون بأجمعه، وكذلك في تعقّد ومجهولية التفاعل والتداخل اللحظي بين الكائنات الحية وغير الحية في تسلسل زمني يتجه نحو اتجاه حتمي واحد (the arrow of time, one-way direction) لا يمكن العودة به إلى الوراء. كما يجب أن نلفت الانتباه هنا إلى أن طيف السببية عند إسقاطه على أنواع الأمراض المختلفة التي تصيب الناس (جسدية – نفسية – عقلية – عصبية) نجده يتراوح بين الأسباب الصلبة في حالة الأمراض الجسدية (acute diseases, mechanical injuries)، ويتجه نحو الأسباب المتطايرة في الحالات النفسية والعصبية والأمراض المزمنة (chronic diseases). أما في حالات أمراض الشيخوخة (أرذل العمر) لما تحويه من ضعف - جسدي، نفسي، عقلي، عصبي - تختلط وتتداخل فيها الأسباب والمسببات (الصلبة والمتطايرة معا).

أما العلاج فله فلسفته وخرائطه المتنوعة أيضا، وهو من أهم أضلاع الثلاثية، فهو المحرك والمقصد النهائي في أنظمة الرعاية الصحية ليتم به علاج المرض، والعودة بالمريض إلى الحالة الصحية الطبيعية المبتغاة. وقد اشتغل الباحثون والأطباء في مراكز الأبحاث والتطوير (R&D centers)، وداخل أنظمة الرعاية الصحية في كل مناحي الحياة بحثا عن اكتشاف العلاجات المناسبة للأمراض المختلفة التي تصيب الناس. ويُعرّف العلاج اصطلاحيا بأنه المداواة لدفع المرض وتحصيل الشفاء، فهو محاولة التخلّص من المرض بهدف إزالة جميع الأعراض ومسبّبات المرض أو تخفيفها، والوصول إلى حالة من الاتزان والاستقرار. وقد تنوعت آليات العلاج في مدارس الطب الحديثة بحسب الأمراض، وبحسب البحث والتطوير والابتكار اليومي في مجالات علوم الحياة والطب الحيوي إلى علاجات جراحية (تقليدية، مناظير، روبوتات - عن بعد)، دوائية (كيميائية في الغالب)، إشعاعية (جاما، لايزر)، تجديدية (خلايا جذعية)، مكمّلات غذائية، أو سلوكية حياتية (رياضة، علاج طبيعي- نوم)،.. إلخ. مع ملاحظة أن هذه الأدوات العلاجية قد توصف منفردة أو مجتمعة على حسب الحالة المرضية. كما يمكن تقسيم الاستجابة إلى هذه الطرق العلاجية المختلفة إلى استجابة جزئية (partial response)، استجابة كاملة (complect response)، أو عدم استجابة للعلاج تماما (no response)، والأخيرة تتطلب إعادة النظر في الحالة المرضية وإعادة دراستها مجددا من حيث التشخيص والعلّة. كما يجب أن نشير هنا أيضا إلى بروز مدارس بحثية طبية تهتم بدراسة طرق الوقاية من المرض ومنعه قبل حدوثه من خلال توقع حدوث المرض ودراسة السّياقات والعوامل المحيطة بالإنسان التي تزيد من معدل الإصابة بالمرض والعمل على تخفيفها أو منعها، وهذا يتأتّى من خلال خرائط ومناهج طبية أخرى تركز فقط على تعزيز الصحة والحفاظ عليها قبل تمظهر المرض واستفحاله. والأخيرة تسمى بالمنهج الاستباقي (proactive approach)، بينما المنهج الآخر المعمول به حاليا، والقائمة عليه مدارس الطب الحديثة يسمى بالمنهج التفاعلي (reactive approach)، لكن في حقيقة الأمر يظل المنهج التفاعلي هو الأكثر تجذّرا في منظومة الرعاية الصحية الحديثة مقارنة بالمنهج الاستباقي الذي لم يلق حظه من البحث والتطوير والاهتمام، وهذا موضوع منهجي - بكل ما تعنيه الكلمة من معنى - يجب أن يتم دراسته والاهتمام به.

وبالعودة إلى أنواع العلاجات المختلفة التي ذكرت آنفا نلاحظ أن هناك اعتماداً رئيسياً على الدواء الكيميائي (العقاقير) كوسيلة من وسائل العلاج. وقد بدأ العلاج بالعقاقير منذ قرون باستخدام المستخلصات النباتية وتطورها على نحو تدريجي إلى تطوير مواد نقيّة وموجّهة لمجموعة واسعة من التطبيقات المتعلقة بالصحة، مثل المورفين (1803)، والتخدير (1840)، وخافضات الحرارة، ومسكّنات الألم وغيرها في القرن 19. ومع بداية القرن 20 استطاع الدكتور الألماني بول إيرليش – المتحصّل على جائزة نوبل في الطب - من إيجاد دواء لعلاج مرض الزُّهري لأول مرة بعد أن استطاع القضاء على البكتيريا المسببة له باستخدام مادة Arsphenamine، وبهذا وضع الأساس لعلم صناعة العقاقير "الصناعة الدوائية"، وقد أطْلِق على الدواء الذي اخترعه بالرصاصة السحرية (magic bullet)، ليتم اكتشاف علاجات أخرى لأمراض أخرى في أوقات لاحقة، بما في ذلك الأنسولين، والبنسلين الذي لقب بـ (wonder drug, queen of drugs)، والعلاج الكيماوي للأورام السرطانية. وبهذا توسعت البحوث الدوائية بشكل ضخم لتطوير علاجات جديدة وأساليب محسّنة لمكافحة الأمراض المختلفة التي صاحبها العديد من النجاحات الملحوظة. ونتيجة لذلك، زادت نسبة براءات الاختراع، والمنتجات الصيدلانية الدوائية المطوّرة حديثًا من 25% من جميع العلاجات الصيدلانية في الأربعينيات إلى ما يقرب من 90٪ مع نهاية القرن العشرين. وبناءً على الفوائد الصحية المحققة لبعض العلاج الدوائي، أصبح هناك اعتماد هائل بشأن وصفات الأدوية ومستويات استخدامها بصورة غير مسبوقة. هذه الحُمّى في ابتكار وصناعة وإنتاج العقاقير الدوائية المختلفة (الأصْلية، والجّنيسة) من خلال بناء مصانع الأدوية وضخ الأموال الطائلة في مشاريعها الدوائية، أدت إلى انتعاش صناعة الدواء مع نهاية القرن الـ 20، ليشكل استخدام واستهلاك الأدوية ما نسبته 30% من تكاليف أنظمة الرعاية الصحية الحالية. وبهذا دخل العالم في ما يعرف اليوم بهوس الدواء (drug illusion)، حيث تم استخدام طرق عديدة للتعاطي مع الدواء لإدخاله في جسم الإنسان من خلال طرق متعددة على سبيل المثال لا الحصر: (tablet, capsule, injection (such as: subcutaneous, intramuscular, intravenous, intracranial, intraocular and so on) , suppository, ointment, drops, powder, syrup etc)، وهكذا دواليك، فبرز مصطلح كثرة الأدوية (polypharmacy)، ويعني أن يتعاطى المريض مجموعة كثيرة ومتنوعة من الأدوية قد تتراوح من 5 إلى 20 نوعا يوميا لعلاج بعض الأمراض المزمنة المعقّدة في بعض الدول الغربية، على أن أغلب هذه الأدوية تصنف تحت خانة العلاج التلطيفي (palliative treatment). هذا التعاطي مع الأدوية وبهذه الصورة المجنونة غير المنضبطة تسببت في كوارث صحية عديدة أدت إلى موت الكثير من الناس نتيجة للأعراض الجانبية أو مخاطر تلك الأدوية (من حيث أخطاء وصف الدواء، والتخزين، وغيرها)، مما دعي لبروز حملات توعوية داخل مؤسسات أنظمة الرعاية الصحية الحكومية تدعو إلى سياسية الترشيد في استخدام الأجهزة التشخيصية والعلاجية مثل حملة "اختر بحكمة" (choose wisely campaign)، والتي تدعو إلى تشجيع الحوار المثمر بين الأطباء ومرضاهم لمساعدتهم في اختيار الأدوات التشخيصية المبنية على الدليل دون تكرار اختبارات أو إجراءات طبية قد عملت سابقا، وهناك أيضا حملة تدعى حملة "الأذى الصفري في الرعاية الصحية" (zero harm campaign in healthcare)، وغيرها، لتقليل الأخطاء الطبية بما فيها الوصفات الدوائية الخاطئة ومخاطرها على صحة الناس، وغيرها من الحملات الأخرى التي تدعو إلى اعتماد الجودة والاهتمام بالكيف بدلا عن الكم، حيث أصدرت لجنة جودة الرعاية الصحية بمعهد الطب الأمريكي تقريرا مشهورا ومفصلا تحت عنوان (Crossing the Quality Chasm) الذي نشر عام 2001، وهو مراجعة شاملة لنظام الجودة في أنظمة الرعاية الصحية قبل الدخول في القرن 21. أمّا الاتحاد العالمي للتعليم الطبي - World Federation for Medical Education WFME، وهو منظمة عالمية غير حكومية - غير ربحية – تأسست في سبتمبر عام 1972 بالعاصمة الدنماركية – كوبنهاجن، ويعمل منذ عام 2004 بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية إلى تحقيق جودة أعلى في التعليم الطبي من خلال اعتماد وتعزيز معايير الجودة في الكليات والجامعات الطبية.

الآن، وبعد هذه البانوراما السريعة عن مفهوم الثلاثية "تشخيص، سببيّة، علاج"، دعونا نعمل على تفكيك هذه الثلاثية بطرح الأسئلة التالية: ما هي العلاقة بين التشخيص، السببيّة، العلاج؟ ما مدى ارتباط السببيّة بالتشخيص من جهة، وبالعلاج من جهة أخرى؟ بمعنى أين يقف ضلع السببيّة من الضلعين الآخرين للمثلث؟ هل السببيّة تقف على مسافة واحدة من ضلعي التشخيص والعلاج؟ بمعنى تتوسط المسافة بينهما أم تقف على مسافة متفاوتة؟ هل السببيّة تساعد في التشخيص أم في العلاج؟ هل معرفة السببيّة كاف للتشخيص والعلاج معا؟ أم كاف لأحدهما دون الآخر؟ وأيهما أكثر ارتباطا بها؟. هل يمكن العلاج بدون تشخيص؟ وهل حقا التشخيص نصف العلاج؟ كما يُروّج كثيرا في الأوساط الطبية. هل الأمراض نوعها واحد أم مختلف ومتنوع؟ وهنا لا أقصد الأنواع المختلفة في التصنيف ليشمل الأمراض المختلفة كمرض السُّكّري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، أو أمراض السرطان وغيرها. لا، ليس هذا ما أقصده. بل قصدت بتوجيه سؤالي نحو الأمراض ذات الطبيعة الواحدة والمتشابهة في التصنيف ظاهرا، وكلمة "ظاهرا" هنا لها دلالتها. بمعنى هل مرض سرطان الثدي الذي يصيب امرأة ما، هو نفس مرض السرطان الذي يصيب امرأة أخرى؟، حتى لو كان في نفس المرحلة السرطانية (مرحلة أولية أو متقدمة). وهل سرطان القولون الذي يصيب رجل ما، هو نفس السّرطان الذي يصيب رجل آخر؟. وهل مرض السُّكّري الذي يصيب شخص ما، هو نفس مرض السُّكّري الذي يصيب شخصا آخرا؟، هل علاج المرض يعني جلب الصحة؟ ما الفرق بين الصحة والعافية؟ ما هو تعريف الصحة أو العافية ابتداء؟ هل يمكن قياس العافية (?is wellness quantifiable)، هل يمكننا إزالة الغموض عن الأمراض (can we demystify diseases) ، لماذا لم يتم القضاء على أي مرض من الأمراض المزمنة (مثال: السرطان، السكري، أمراض القلب) إلى يومنا الحاضر هذا؟ لماذا توقّعات الأمراض في المستقبل من قبل منظمة الصحة العالمية في ازدياد مطّرد؟ هل الأنظمة الصحية الحالية تعاني أزمة تشخيص للأمراض أم أزمة لعلاجها ومكافحتها؟ أم هي تعاني أزمة على مستوى الثلاثية ككل (أزمة تشخيص، أزمة معرفة الأسباب، أزمة علاج)؟ وهل المعارف المنتجة في تطبيقات الأنظمة الصحية تمثل ما يعرف بظاهرة جبل الجليد (iceberg phenomenon) مقارنة بالمعارف الطبية في حقول البحث والتطوير؟ كيف يمكن ردم الهوة المعرفية بين مراكز البحث والتطوير في علوم الطب الحيوي، والخدمات الطبية المقدمة من قبل أنظمة الرعاية الصحية؟ هل اعتماد ما يعرف بالدراسات السريرية العشوائية المنضبطة (randomized controlled clinical trials) كمعيار ذهبي (gold standard) لاعتماد التدخلات الطبية الجديدة (أجهزة، أدوية) كاف؟ هل الدراسات البحثية الطولية (longitudinal research studies) المعتمدة في الدراسات السريرية تعبّر أصلا أو تحاكي تماما، الديناميكية الحركية الفورية الحقيقية لبيولوجيا الإنسان؟ أم أنها في حقيقة الأمر ما هي إلا لقطات (snapshots) لبيانات ساكنة/ثابتة تعبر عن لحظة زمنية معينة فقط مغايرة تماما للّحظة الزمنية التي قبلها، واللّحظة الزمنية التي بعدها. لماذا نجد الآن توجه البحث العلمي نحو إجراء أبحاث لدراسات سريرية تضم مريضا واحدا مصابا بمرض معين واحد، تعرف الآن بــ (The N-of- One clinical trial)، وذلك لتخطي معضلة التنوع والتباين الحيوي (biodiversity) المعقّد الذي يطال المصاب والمرض معا. هل مناهج المدارس الطبية الحديثة أكثر نجاعة وتحقق نجاحات في التخصصات الجراحية أم في تخصصات الباطنية؟ وهكذا دواليك. أين تقف السببيّة من التعقيد البيولوجي للكائنات الحية - الإنسان هنا؟ بمعنى كيف يمكن فهم السببيّة أمام التعقيد البيولوجي للإنسان ومحيطه المتنوع الوسيع وسلوكه اليومي غير الثابت أيضا؟ ما هو دور التقنيات الحيوية المتقدمة (advanced biotechnology) في علوم الطب الحيوي في فك طلاسم العلاقة بين أضلاع الثلاثية؟ ما هو الدور الذي تلعبه تقنيات الاوميكس (omics technology)، والبنوك الحيوية (biobanks) وبنوك البيانات والمعلومات الحيوية (bio data repositories) المتنوعة وتحليل البيانات البيولوجية الضخمة (big data analytics) في التشخيص ومعرفة السببيّة والعلاج؟ ما دور هذه التقنيات في زيادة وضوح زوايا الرؤية للأمراض المختلفة؟ وكذلك ما دورها في قياس مفهوم الصحة والعافية؟ والسؤال يوجه أيضا نحو ما مدى نجاعة إدخال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وانترنت الأشياء (IoTs) للمساعدة في فك طلاسم الثلاثية؟ وما دور أنظمة connected health- mobile health في تحسين أنظمة الرعاية الصحية؟ كما تم أيضا الاستعانة بتقنيات النانو (nanotechnology)، وأكثر عمقا وغورا أيضا البدء حديثا بالتوجه نحو تطبيقات فيزياء الكم أو ميكانيكا الكم (quantum physics- quantum mechanics) لسبر غور التعقيد البيولوجي للكائنات الحية. أسئلة كثيرة هي في حقيقة الأمر أفكارا لمشاريع ضخمة مطروحة الآن في مراكز البحث والتطوير والابتكار في مجال علوم الحياة، وعلوم الطب الحيوي في أغلب دول العالم المتقدم، أنتجت سباقا محموما غير مسبوق تاريخيا في صناعة التقنيات الحيوية، من خلال الاستعانة بالثورة المعلوماتية في العصر الرقمي (digital era). ثم يأتي السؤال المهم هنا أيضا، وهو كيف يتم الاستفادة من مخرجات هذه البحوث في القضاء على الأمراض؟ كيف يتم تجميع هذا الكم الهائل من المعلومات الضخمة المنتجة بمناهج اختزالية (reductionism) – حتى وإن بدت في ظاهرها مناهج شمولية (holism) – في إيجاد مقاربة شاملة كاملة ذات جدوى قابلة للتحقيق تتعامل مع أمراض الناس وصحتهم؟ وأختم بسؤال غاية في الأهمية وهو: هل العلاج حتما أو بالضرورة يتواجد داخل المختبرات والمستشفيات الطبية، وداخل مراكز البحوث والتطوير في علوم الطب الحيوي؟ أم يمكن أن يتواجد في أماكن أخرى من خارج أنظمة الرعاية الصحية؟. وهل هذا الاتجاه والمناهج المعتمدة المعمول بها حاليا في حقول البحث والتطوير والابتكار مناهج صحيحة ذات كفاءة وفاعلية (efficient & effective)، وأنها يوما ما ستوصلنا إلى الحلول المنشودة؟، هل هذه المناهج وحقول البحث والتطوير جديرة بالقضاء على الأمراض وعلاجها واستعادة صحة الأفراد والمجتمعات؟ أم هي مناهج قاصرة لن تفي بالموعود؟ على الرغم من الميزانيات والأموال الضخمة التي تصرفها الدول والحكومات تحت مظلّة ومسمّى "قطاع الصحة"، وإن كان ذلك كذلك، فهل هناك مناهج وطرق بحثية أخرى غير المطروحة الآن يمكن البحث فيها ودراسة جدواها ونجاعتها؟. بعد طرح هذه الأسئلة الهامة في مجال البحث والابتكار في علوم الطب الحيوي لتحسين خدمات الرعاية الصحية، هناك المزيد من الأسئلة التي تطرح من حين لآخر في متوالية غير متناهية تدفعنا للتأمل بعمق في قوله تعالى: ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾، وقوله أيضا جل في علاه: ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلا قَلِيلا﴾.

وقبل أن نختم المقالة علينا أن نعرّج سريعا على بعض المفاهيم الضرورية التي نرى أنها مكمّلة لسلسلة الأسئلة المطروحة أعلاه، والتي تلقي ضوء مهما على فهم ما نحن بصدده من موضوع شائك ومحيّر، ومن هذه المفاهيم، أن التعْقيد يُحدّ من السببية (complexity limits causality)، وأن التقنية تتآكل أمام البيولوجي (biology erodes technology)، بمعنى أن التقنية تتهاوى أمام التعقيد البيولوجي (technology is falling apart in front of the biology)، وأن البيولوجي يلتهم التقنية (biology devours technology)، وأن التعقيد البيولوجي يتخطى مخيلتنا وتصورّنا (biology complexity exceeds our conception and imagination)، وأنّ التعقيد البيولوجي للكائنات الحية وعلى رأسها الإنسان يستحيل تقليده ومحاكاته (not mimicable)، لتعقّده الشديد بتعقّد ثلاثية "الجسد، الرّوح، العقل"، وهي ظفيرة ثلاثية فريدة عجيبة لا مثيل لها في الكائنات الحية الأخرى. إذا، إلى أين نحن متجهون في ظل التعاطي مع هذه الثلاثية من منظور أنظمة الرعاية الصحية؟. سؤال يحتاج إلى إجابة، أليس كذلك!!.